顾村言|书迹心迹——关于刘海粟与苏东坡

- 财经理财

- 2025-04-05 00:12:07

- 1

“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”——宋代苏东坡写于黄州《赤壁赋》的这一名句,以其巨大的时空穿越感与苍茫悠远,千百年来不知感染影响了多少中国文人,以至于一百多年前,一位十多岁的少年从东坡辞世之地的常州负笈来沪后,竟从“沧海之一粟”取二字,而毅然决然地将自己的名字刘槃给改了。

这就是后来对中国近现代美术史影响极大的刘海粟先生。

这一改名可见其情怀寄处,终其一生,苏东坡的人格、思想、诗文书画对刘海粟影响至深,书迹心迹,灯灯相传,尤其是对困境逆境中的刘海粟,更是巨大的精神支柱。

《苏轼像》局部 (赵孟頫绘)

刘海粟

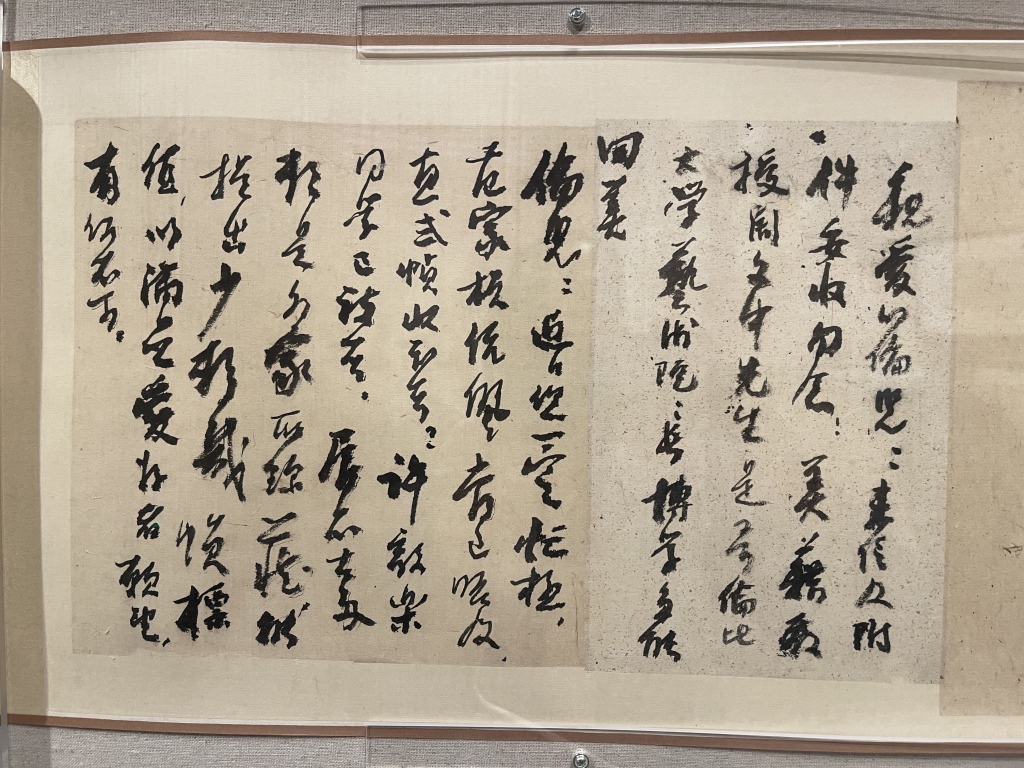

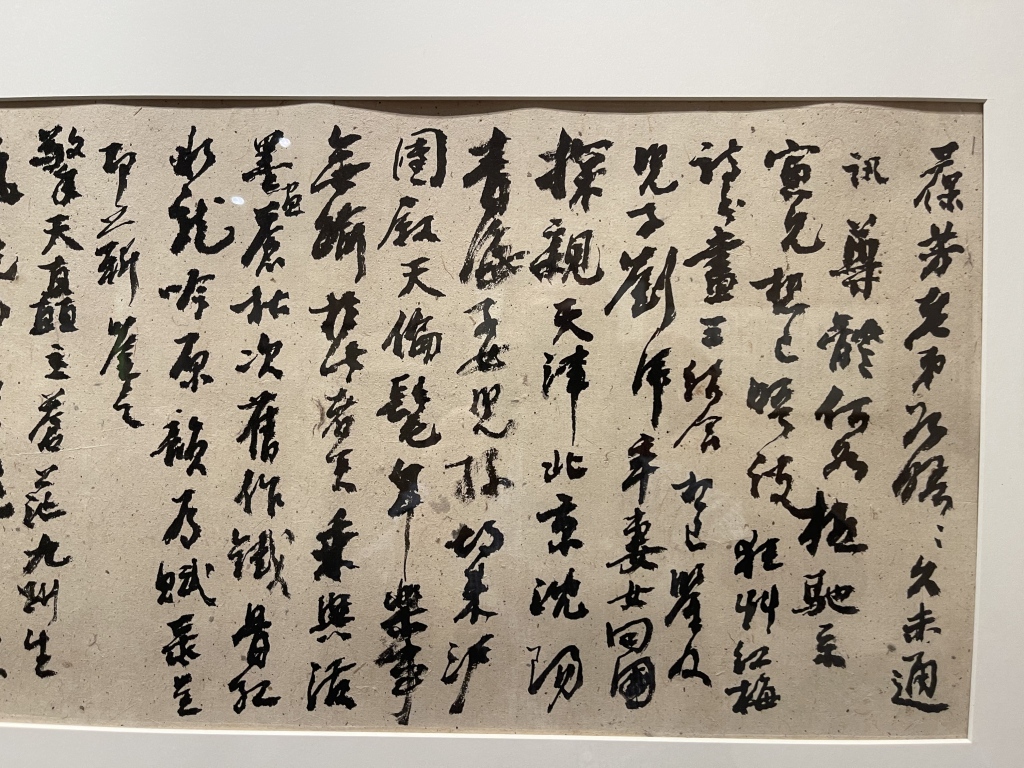

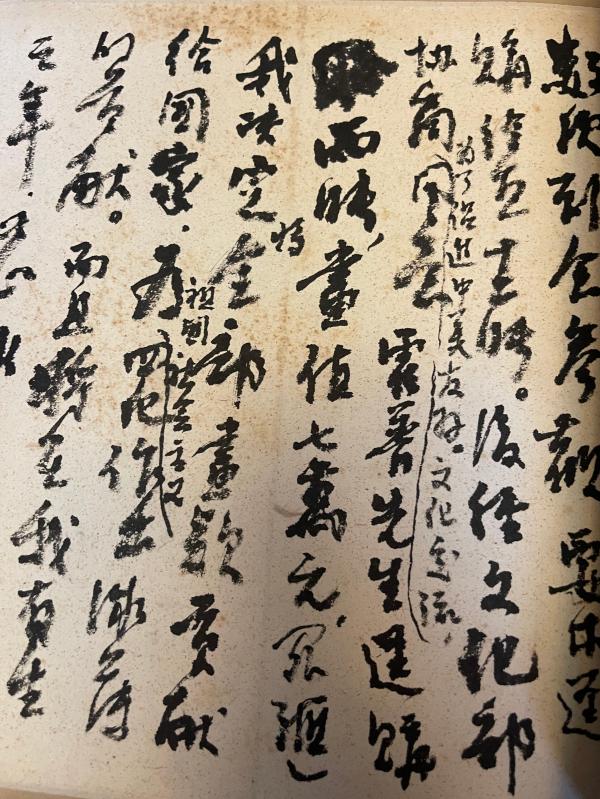

相似的是,刘海粟与苏东坡二人皆年少成大名,中年晚年转入人生低谷,乌台诗案后的黄州是东坡人生的至暗时刻,更是其涅槃重生之地,而上世纪五六十年代,刘海粟在上海因直言导致后半生历经政治运动的磨难,跌落人生谷底,遂转向内在的艺术修炼,除画作外,更多寄意于书,融碑入帖,临习金文,所谓“敛元气,奔吾腕”,终而在1975年前后真正形成其书法的高峰,这在手札中尤可见出,甚至可以说,1976年前后的手札书法,正可类比东坡的《黄州寒食诗》,见证着面对巨大的人生逆境,中国文人心性的相承相传与刚毅无畏。

彼时的海粟先生致家人与友人书札中,或忧国忧民,或念一餐一酒,家长里短,无意于书,却均可称人书俱老,率性满纸,苍浑雄健,读之如见鲁公《祭侄》《争座位》,如1976年1977年致其夫人夏伊乔札,1977致刘英伦家书,1977年致刘虬家书,1977年致李宝森札、江辛眉札、朱复戡札、李骆公札等,均是其书法代表作中的精品,置之整个中国文人书法史,亦足以占一席之地。

海老晚年的经历与苦难正是人生的“淬火”,可以说,若无那些苦难与长期沉寂,恐怕也没有后期山水泼墨泼彩的辉煌,更没有那样一派苍莽雄浑厚重的书法,晚年刘海粟先生手札所到达的境界与其画作正互为表里,读之可以移情,其间之孤愤、苍浑、超逸与情怀寄处,又岂可以一二言语记之。

此一经历,一方面让人想起黄州时期东坡的蜕变,一方面让人忆及司马迁《报任安书》所记的历代名作,大多皆“发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。”

刘海粟晚年手札

(一)

考察东坡对刘海粟的影响,与其故里常州相关,也与其家庭相关,更与其天性心性相关。

东坡一生漂泊沉浮,自出蜀后,足迹涉及天南地北,半生飘零,或被委任做官,或不断被贬,最远至荒蛮之地的海南儋州,所谓“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”此皆外力被动所至,唯独买地常州之阳羡、北归常州,是他主观的选择。苏轼为常州留下的名句“多谢残灯不嫌客,孤舟一夜许相依”至今被镌刻在常州东坡纪念馆的墙上。

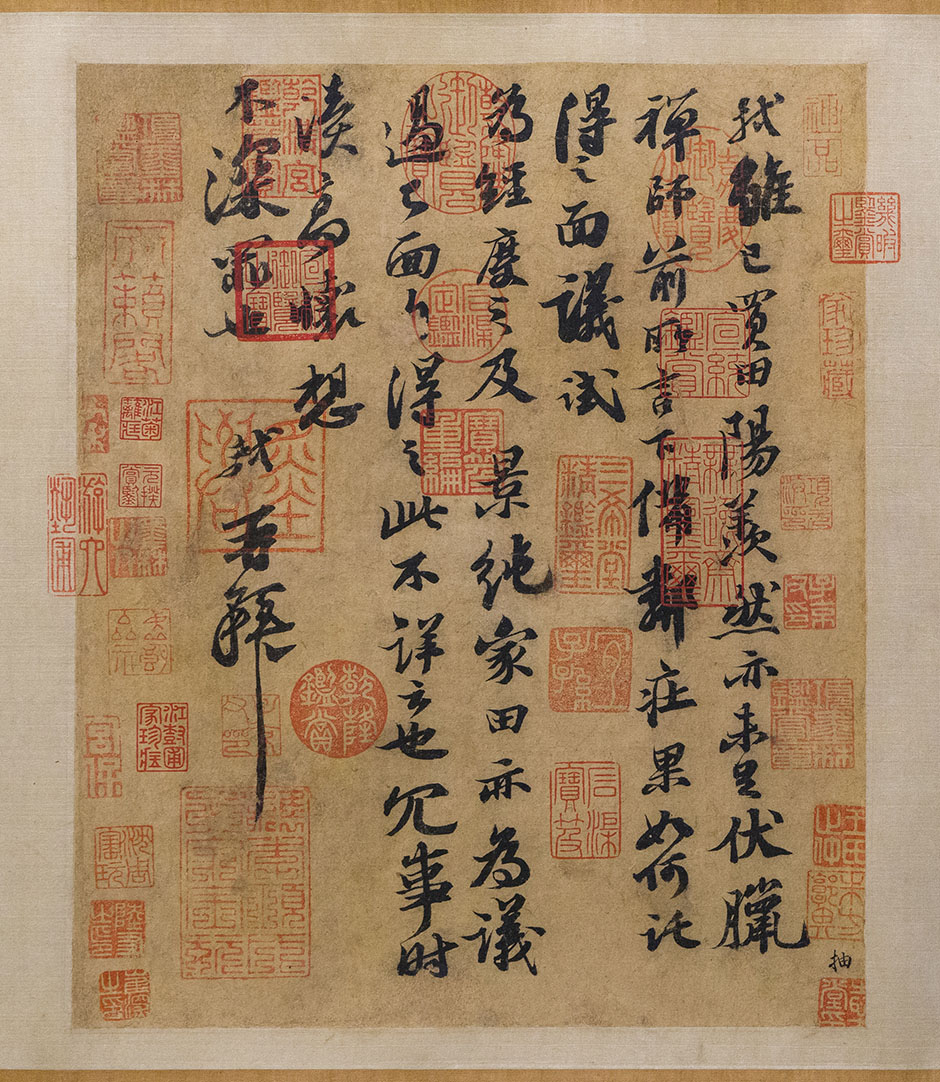

苏轼《阳羡帖》 旅顺博物馆藏 释文:轼bsp; 释文:轼虽已买田阳羡,然亦未足伏腊。禅师前所言下备邻庄,果如何,托得之面议,试为经度之。景纯家田亦为议过,已面白,得之此不详云也。冗事时渎高怀,想不深罪也。轼再拜。

自熙宁四年(1071),苏轼往杭州路上第一次相遇常州,至北宋建中靖国元年(1101年)6月中旬,苏轼自儋州遇赦北上,寓居于常州顾塘溪北岸孙氏馆病逝,他曾十多次来常州,留下了大量遗迹文物与诗文,从藤花旧馆,洗砚池,“苏家海棠”、艤舟亭,皆可见出。

苏辙所作《东坡先生墓志铭》记有:“秋七月,被病,卒于毗陵。吴越之民相与哭于市,其君子相吊于家,讣闻四方,无贤愚皆咨嗟出涕。太学之士数百人,相率饭僧慧林佛舍。呜呼,斯文坠矣!后生安所复仰?”

吴越之地痛哭一代斯文,情深可见,南宋常州人为纪念东坡,专门建舣舟亭以示怀念,东坡对宋以后的常州地域文化影响可谓至深。

东坡在常州的遗迹,常州历代文人皆有吟咏与追念处。

以清代而论,史学家赵翼原居武进戴溪桥,后移居于前后北岸(白云溪),其诗有:“无端失计移城市,贪慕东坡住顾塘”,“愧无北海樽盈座,幸有东坡宅作邻”。清代以敢言著称的乾嘉时期文学家、史学家洪亮吉对此则记有:“北岸顾塘桥侧,实宋苏文忠公撒瑟之所,余童时每过此楼徘徊不忍去。”对东坡洗砚池,洪亮吉有诗曰:“紫藤花开墨池涨,古色斑斓莫相抗”……

常州东坡洗砚池

颇有意味的,洪亮吉被发配新疆亦是因言获罪,因通过军机王大臣永瑆上书言事,极论时弊,触怒嘉庆,下狱并定死罪,后改为流放新疆伊犁,这些苦难,对于他的政治仕途来说是重大打击,但却成就了其文学高峰,“独行千里,不见一人,径天山,涉瀚海,闻见恢奇,为平生所未有,遂偶一举笔,然要皆描摹山水,绝不敢及余事也。”其伊犁杂诗、《天山客话》、《伊犁日记》等,或记风光之雄浑,或写民俗之奇特,或述风物之美,如清代诗人张维屏所言:“先生未达(新疆)以前,名山胜游诗多奇警……至万里荷戈,身历奇险,又复奇气喷溢,信乎山川能助人也。”

刘海粟曾外祖父,清代学者洪亮吉(1746年—1809年)

这与东坡因乌台诗案而贬黄州的境遇何其相似乃尔。

洪亮吉的《北江诗话》,论诗强调“性情”、“气格”,认为诗要“另具手眼,自写性情”,与坡公文论声气相通,洪亮吉的卷施阁亦曾有寿苏会之集,可见对东坡崇爱之深。

——而洪亮吉的孙女洪淑宜,正是刘海粟的母亲洪淑宜。

海粟先生的女儿刘蟾在上海刘海粟书法大展期间的对话中曾与笔者言及,她父亲去世前曾和她回忆,她奶奶洪淑宜在海粟儿时,常常跟他讲故事,讲司马迁、苏东坡这些故事,身处逆境而不以为意,超脱旷达,且愈是艰难困苦,愈斗志昂扬。

海粟先生的回忆文字中则记有:“我的母亲洪淑宜是文学家洪亮吉的小孙女。她是我文艺方面的启蒙老师。夏天,她让我坐在膝头;冬夜,她坐在被窝中,将我抱在怀里,让她火热的心胸贴着我的背脊,教我一句一句地念古诗。直至她老人家去世,我对这些诗也不能完全理解,只是觉得好听、有味,很不费力就记住了。童年,母亲讲得最多的两位文艺家,便是洪北江先生及其挚友黄仲则。讲到他们生死不渝的深情,她对祖父数千里奔丧迎葬黄景仁一事感到无比自豪,常说:‘士必先器识而后文艺。器识包括人品道德、学识修养。无品而艺高者,杨素、刘豫能诗,蔡京、严嵩工书,钱牧斋诗文俱佳,注杜诗见解不凡,终为人品所累,见轻于士林,为人不齿。生无益于人,虽生犹死。夫士人不耕而食,不织而衣,忘却吾民哺育,以能事公卿自傲者,其文艺必无足观。儿其勉乎哉?!’”

颇可一记的还有其姑父、近代学者、史学家屠敬山先生,性情而尚义任侠,仰慕司马迁、东坡、恽南田等前贤,常带儿时的刘海粟到东坡遗迹和藤花旧馆,讲述东坡与常州的往事,解读前后《赤壁赋》,评论司马迁、东坡等人的人生与文章,海粟先生在《屠敬山先生》一文中亦有记述,如“姑父平生最景仰司马迁,豪爽有侠气,为文无藻饰,做事重诺言。每当半醉之际,或高声朗诵《报任少卿书》,窗上玻璃嗡嗡作回声。每言及政事得失,生民涂炭,时而拍案,时而扼腕,泪光晶莹,发自深心,不能自已。”

可以说,地方文史与家学渊源的双重影响,耳濡目染,使得东坡的精神人格在少年刘海粟内心最深处一直滋蔓生长:无论是司马迁,还是苏东坡,对刘海粟的影响都是终生的,尤其是人格的豪放不羁、坚韧刚毅与旷达通透处,以及“一肚皮不合时宜”。

(二)

东坡的意义到底何在?苏门弟子秦观的话是:“苏氏之道最深于性命自得之际。”所谓性命自得,即超越功利追求人生的一种大自在,或曰一任自然的大自由而已。

东坡是一个至诚而性情之人,读东坡之文,如东坡读庄子:“吾昔有见于中,口未能言。今见《庄子》,得吾心矣!”一种生命性情的浩荡之感与大自在直贯至今。

时代的原因,刘海粟与东坡当然有着巨大的不同,东坡潇洒旷达处见平易,海粟狂狷性情处见真诚,东坡对刘海粟的影响,首在于追求人格的至诚而至性与对生命大自在的追求。

刘海粟1924年9月在《时事新报|学灯》所刊的《艺术与生命表白》中曾言:“人生的真义,也应该一任自然的生活,返于人的天真,自会生趣盎然,不拘于物质与利害关系,根本没有计较打量之心,也没有好的歹的、善的恶的……艺术是情感的,画的表白,就是要将情感发挥。”

读这些话,如自东坡而来,一任自然之外,所谓“艺术是情感的发挥”,其实也正是写其情绪,写其意绪,与东坡的写意论一脉相通。

所谓“至诚至性”或“一任自然的生活”,其实只是理想,在现实社会中,必然会被碰得头破血流,也正如东坡所言的“一肚子不合时宜”。

海粟先生尤爱东坡之句“当其下笔风雨快, 笔所未到气已吞”,对这一名句多次挥毫书写,观其晚年作画与作书,皆裹挟豪气,下笔极快。他致友人札中曾论及周轻鼎先生,说二人相似的是“以气为主”,他是“写气不写形的”。另外一封致朱复勘先生的书信里提到他写词与1960年代面临的抄家扫地出门等困境,信中说“凌然无畏、刚毅不屈”,而与之可对比的是,之前听谢公春彦讲,在文革浩劫中面对批斗大会时,他看到下面的黑压压的人头,居然想象那是“黄山云海”,此一人生至暗时刻的神游天外,怡然自得,念之真得东坡“渺沧海之一粟”的神髓。

(三)

书迹见心迹,以东坡书法而言,早年学“二王”,中年以后好颜真卿、杨凝式,晚年又学李北海,黄山谷言:“东坡道人少日学《兰亭》,故其书姿媚似徐季 。至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲,乃似柳诚 。中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合处不减李北海 。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下, 忠义贯日之气,本朝善书,当推为第一。”

董其昌在跋东坡《人来得书帖》中引老杜诗赞东坡书法:“须臾九重真龙出,一洗万古凡马空”,《画禅室随笔·论用笔》里又说:“东坡书笔俱重落,米襄阳谓之画字,此言有信笔处耳。”这让人想起东坡作文的那一名句“若行云流水,行于所当行,止于所不可不止”,文法同书法,即笔任自然,自由洒脱,见出生命状态与情绪流露处,重在写“意”,寄情于“信手”所书之点画,亦即“我书意造”,“无意于佳”。

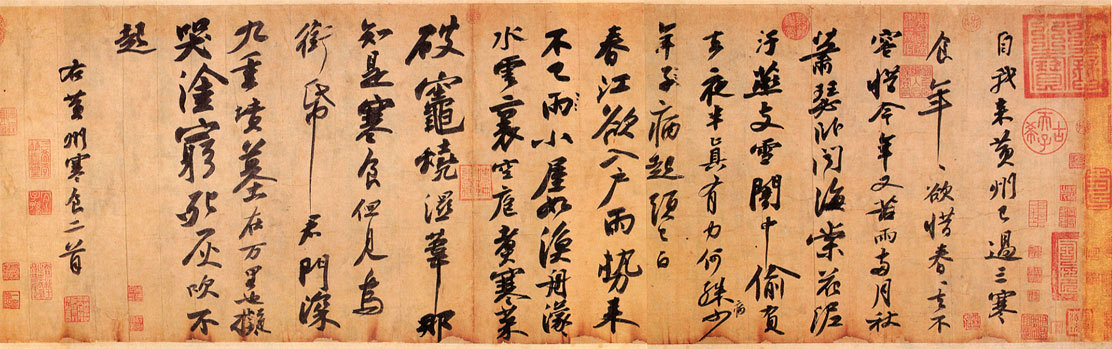

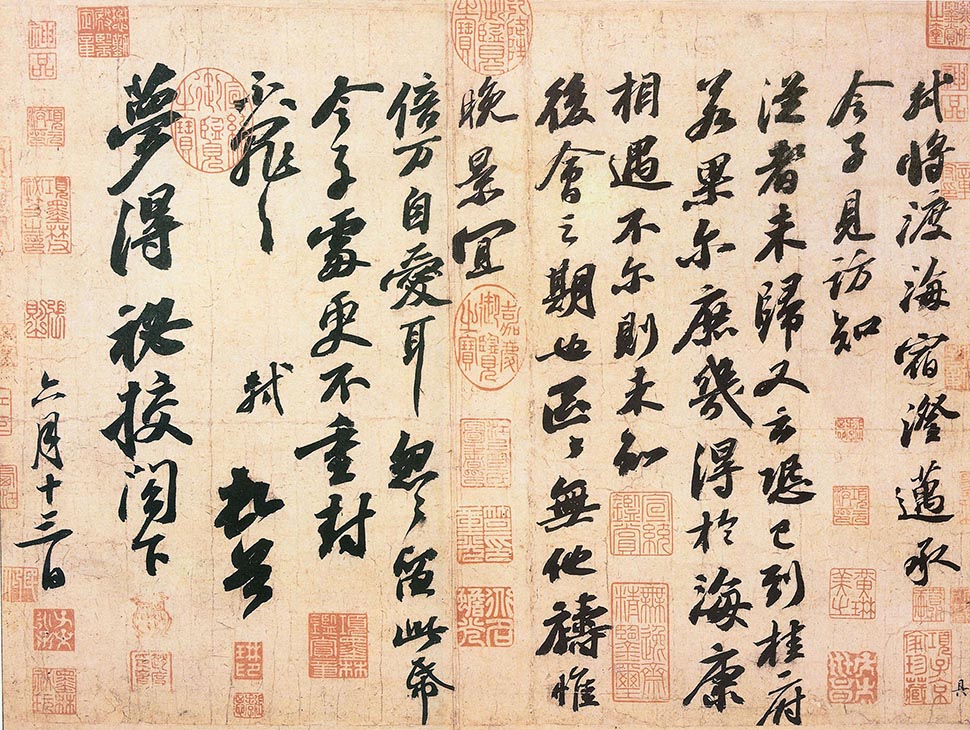

东坡书法,用笔多取侧势,自然生动,结体扁平稍肥,见出拙味,其书风成熟时期的《黄州寒食诗帖》尤可见出情绪的变化与写意性。这样一首遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹,诗写得苍凉惆怅,小屋、空庖、寒菜,破灶,湿苇, 坟墓……在这样沉郁、凄怆的意象之下,书迹也正是在这种心情和境况下,有感而书,将心境情感的变化寓于点画线条的变化中,或正锋,或侧锋,转换多变,顺手断联,浑然天成,随情绪变化,结字或大或小,或疏或密,参差错落,顺其自然,尤其可见东坡起情绪跌宕与人生悲凉处。

苏东坡《黄州寒食诗帖》

目前可见的刘海粟早期书迹中,1919年9月有两张他在父亲刘家凤灵堂照片上的题字,是年他24岁,可见其书法的功力,行笔流畅自如,结字融颜入柳,见出肥厚,依稀亦可见出苏字的影响,尤其是其一的“大哥孰知”等字,结体扁平而取侧势,几乎是东坡典型的书风,在其家学的背景下,临习东坡书法且受东坡影响可以说是必然的。

刘海粟早期书迹,1919年

1921年刘海粟,26岁的刘海粟被康有为收为弟子,康氏崇碑,刘海粟从帖学转入碑学,多次临写《散盘》《石鼓》《石门铭》《郑文公碑》等各种金石碑版,且学得一手惟妙惟肖的康体字,这在1923年、1924年的书作中均可见出。

刘海粟以康有为字体书《天马行空》,刊于民国时期《民国画报》

有意思的是,在拜入康门四年后的1925年,而立之年的刘海粟题画与题字依然是浓郁的康体风格,而目前可见的一封致李孤帆信札,却又完全是帖学风格,用笔行云流水,“孤帆仁兄,久不晤,念恋,念恋……达夫来沪寓何所?草草不次。”大概致友人信札不必故作姿态,到底还是本色示人,无意于书,反而见出鲁公、东坡手迹等对他的深厚影响,信末的“公安”及款署“刘海粟”尤见潇洒与雄强处。

他晚年在《忆康有为先生》一文中说:

“我学康体书法,颇得神形,一九二七年后,我开始练习《散氏盘铭》,又学了一阵子张旭、怀素草书,因此,虽在字形笔划保存了康先生的一些东西,但已经加以变化,开始追求自己的艺术个性,逐渐跳出了康体的樊篱。”

1927年以后的刘海粟的书法更多融碑入帖,且多魏墓志的古拙,然而,若细细观察,无论是1932年的《致伯翁信》,还是1933年的题字《海粟杰作》,1935年的《黄山孤松》题跋,用笔都可见出斜势,字形扁侧而丰腴, 拙朴,有隶意,同样亦隐约可见东坡等宋人书意。

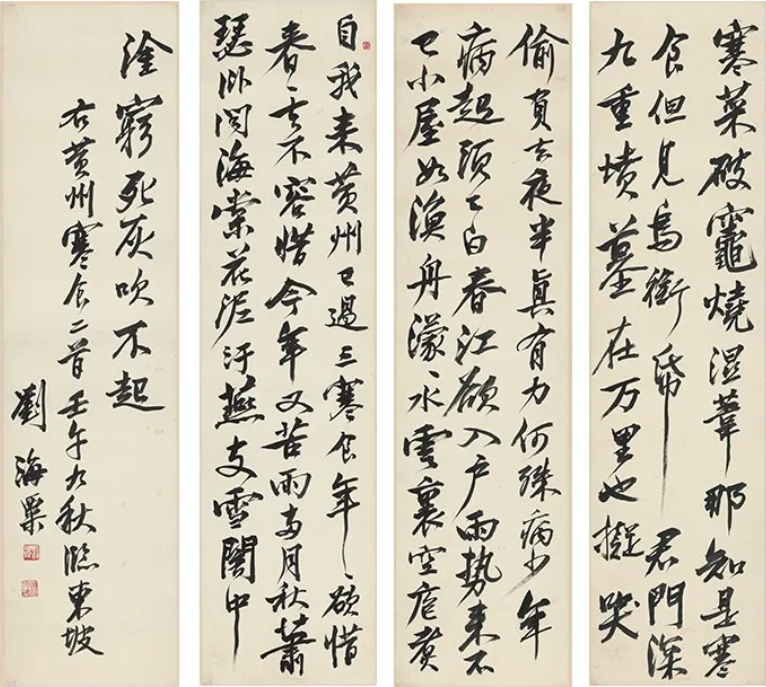

目前可见的刘海粟临摹东坡书法,最早的是1942年临东坡《黄州寒食帖》四条屏,放大临写,是抗战时期刘海粟为募款下南洋,被困于印尼时,每日临池,早上临东坡《寒食帖》,下午临黄山谷《松风阁帖》,此一时期前后且有临文徽明等明人书迹,相比较而言,临东坡《黄州寒食帖》虽说亦试图亦步亦趋东坡书迹,形上亦见扁侧,但反而见出瘦劲处,东坡“屋”“那”等字固有的丰腴亦趋于淡化。

刘海粟1942年临苏东坡《黄州寒食帖》

然而这样东坡与寒食帖书风临习既久,对刘海粟书法的影响几乎是深入骨髓的,尤其是其面临世事蹭蹬时,从东坡诗文书画间汲取精神力量几乎是一种必然。

1972年赠英国文化学者静如《东坡诗意图》以清湘笔意写就,款识:“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。东坡诗,清湘笔意。壬子(1972年)中秋,刘海粟。”

刘海粟山水画《东坡诗意图》

1970年赠黄葆芳《菩萨蛮》词,融行入楷,用笔一丝不苟,“潮”、“逐”等字,见出扁态,颇见东坡之韵。

《录东坡题画诗》(未署年代,按书风或为1970年左右):“江上愁心千叠山,浮空积翠如云烟。山耶云耶远莫知,烟空云散山依然……渔舟一叶江吞天。使君何従得此本,点缀毫末分清妍。不知人间何处有此境,径欲往买二顷田。君不见武昌樊口幽绝处,东坡先生留五年……山中故人应有招我归来篇。”此书简直就是老年的刘海粟对东坡《寒食诗帖》与《赤壁赋》的意写致敬,“渔舟一叶”、“归来”等字,俱可见出浓郁的苏味。

刘海粟晚年录东坡题画诗

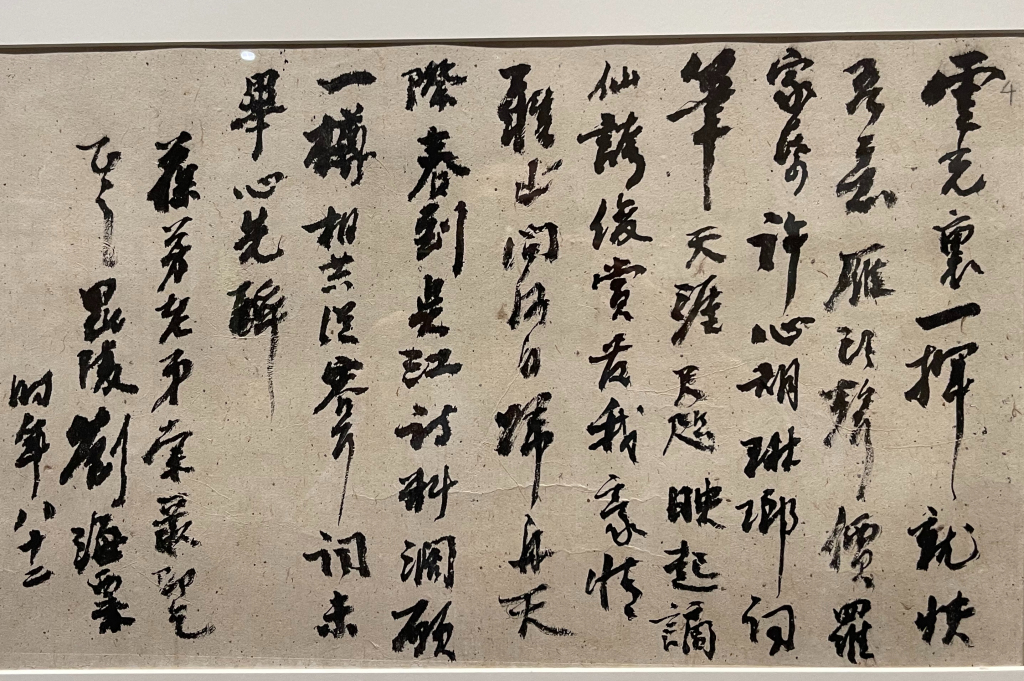

即便在1977年82岁时其书法成熟时期的书札代表作《致黄葆芳信》,其《金镂曲》词中的”风神“”千年“,《贺新郎》词中的,“(腾踔)云光里”,其用笔、书风,与东坡《寒食诗帖》中的“(濛濛)水云里”,“一挥就”中“挥”字末笔的拉长与“年年欲惜春”中“年”字的拉长,亦如出一辙。

《致黄葆芳信》

(四)

刘海粟书法从20多岁时从帖而入碑,复于四五十岁时由碑入帖,上世纪六七十年代处人生低谷,再由帖而入碑,复融碑入帖,笔墨之间的丰富性、复杂性与张力、苍浑雄健处自与前人不同,然而若考其手札书法成就的源头之一,不能不说颜鲁公、东坡手稿对他的影响,尤其是真率自然、无意于书的状态,即所谓““无意于书而乃佳”,尤其是在其1975年前后的手札,点画技巧,悉皆置之一边,若鲁公之争座位祭倒,心手两忘,写其性情,直通东坡“我书意造本无法”,以意为主,笔随意走,从而真正创造了刘海粟书法的真正高峰。

这或许也可以说是十年浩劫带来的艰难困苦所赐,真福兮祸兮,祸兮福兮。

海粟先生书法的真正成熟与蜕变大约皆在1975年以后,或许可称“至暗时刻的蜕变”:从1957年前后因直言而被划为右派,后中风,恢复后好景不长,到1966年运动初起,抄家,批斗,被强行“扫地出门”搬出原宅,到瑞金路后,少了种种应酬,反而更加沉潜于自己的内心。

对此刘蟾与笔者的对话中记有:“那段时间,我家房子被封,留下一间客厅,父亲、母亲和我们几个人打地铺。家具只有一张方桌,四把椅子,全家生活费只有20元。除了父亲有一瓶牛奶之外,一日三餐都是青菜辣酱下饭。之后我们又被扫地出门,全家搬到另一处小地方居住。但我父母从来没有唉声叹气,他们很乐观,还互相开玩笑。一家人虽然生活艰苦,但是很开心。只要能画画,父亲就很高兴。他说:老骥伏枥,志在千里。他不相信现状会长久下去。”

“幸亏一名男工心善,知道爸爸嗜画如命,搬家前趁红卫兵外出时,从旧房子里拿了一些笔墨纸砚和画册出来,夹在衣服里偷偷送到瑞金路来。” “爸爸倒是过上了一段清净日子。他的学生去华亭路上的旧货摊淘了一个七支光的旧台灯,爸爸如获至宝,重新拿起了毛笔。”

可以说,这些手札的巨大价值正在于传承了从颜鲁公、东坡一脉相承的率真之意,即是以真摯情感主运笔墨,情感的喷泻之下,不计工拙,无拘无束,随心所欲进行书写。那些手札是在浩劫导致哀极愤极的心声,是在“忘情”状态下的抒写心绪,可以说,那不是在写字,而是在述说心中的悲愤。

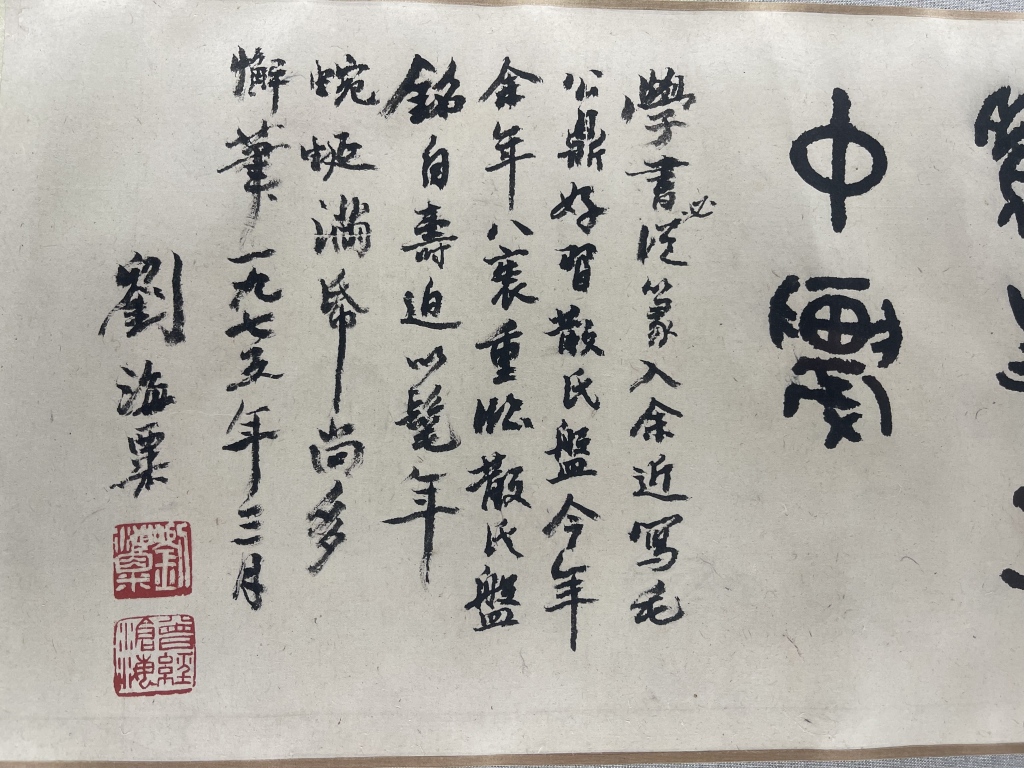

1960年代病中与1970年代,经历了人生巨变,重读钟鼎之文,其书风逐渐开始向碑帖融合、苍莽浑厚一路而去,但其书体尚多帖学余韵,金文苍莽之境虽已渐融入,但尚未至成熟之境。1975年,正值八十大寿之际,刘海粟两次作《临散氏盘铭》,一卷赠友人,一卷自寿,跋言有:“学书必从篆入。余近写《毛公鼎》,好习《散氏盘》。今年余年八秩,重临《散氏盘》自寿,迫以耄年,蜿蜒满纸,尚多懈笔。”

刘海粟《临散氏盘铭》跋言

通过多次临习散氏盘等铭文,借鉴那样一种奇古生动,朴厚又见出纵逸之势的字体,融注于笔端,化其六七十年书法求索,又受此前临习东坡《寒食帖》等帖书的超逸旷达影响,遂将浩劫期间的胸中郁结孤愤处,以蜿蜒之笔、枯涩之意注入行草之中,并最终成就了其真正的人书俱老。

苏轼《渡海帖》,行书,元符三年(1100),台北故宫博物院藏

刘海粟晚年致刘伦

刘海粟《致黄葆芳信》

刘海粟晚年手札

2025年1月13日晚初稿,上海三柳书屋

(本文原刊《上海艺术评论》2025年第一期)

有话要说...